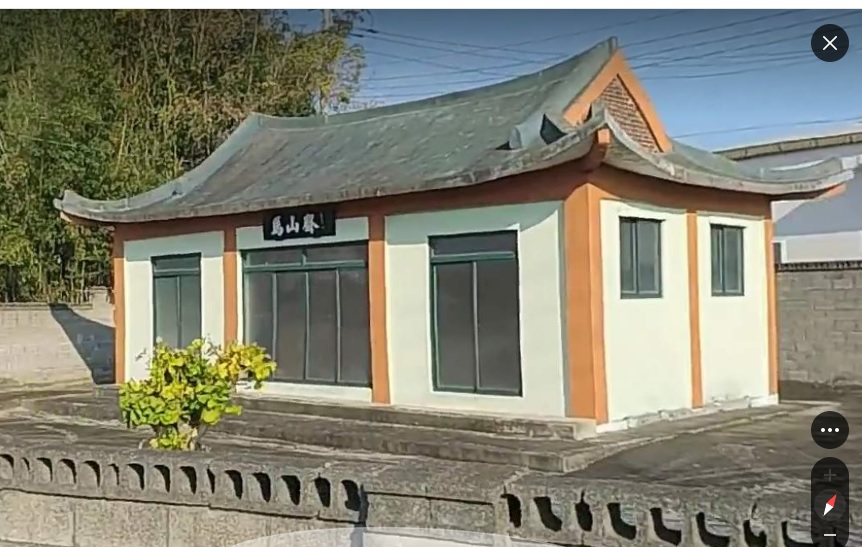

신화리 마산마을 청도김씨 세거지 마산재(馬山齋)

▲ 마산재(馬山齋)

유형 : 지명/행정 지명과 마을 지역 : 울산광역시 울주군 삼남면 신화리 마산마을 시대 : 현대/현대 출처 : 디지털울산문화대전-신화리 마산마을 청도김씨 세거지

정의 : 울산광역시 울주군 삼남면 신화리 마산마을에 있는 청도김씨 세거지.

명칭 유래 : '신화(新華)'는 빛나고 번성하는 새로운 마을이란 뜻이다. '마산(馬山)'은 마을 앞에 보이는 산의 모양이 말을 닮았다고 하여 붙여진 이름이다.

형성 및 변천 : 신화리 마산마을의 청도김씨(靑道金氏) 입향조는 김치연(金致淵)[1801~?]이다. 울산 지역에 청도김씨가 입향한 경위는 자세히 알려져 있지 않지만 관찰사공파(觀察使公派)[파조 김호우(金好雨)] 후손들이 울산에 입향한 것은 19세기 중엽이다. 김호우의 10세손인 김순일(金淳鎰)이 지금의 경상남도 밀양시 산내면으로 이거하였는데, 김순일의 6세손인 김치연이 다시 울산 지역으로 돌아와 신화리 마산마을에 정착한 것으로 전한다.

자연환경 : 신화리 마산마을은 신불산에서 발원하여 태화강으로 유입되는 지천인 가천천, 삼동천 등이 만나는 지점에 형성되어 있다. 마을 주변으로 오랜 기간 하천의 토사가 퇴적되며 너른 들판이 펼쳐져 있다.

현황 : 2018년 1월 현재 신화리 마산마을 청도김씨 세거지에는 청도김씨 10여 가구가 살고 있다. 주변 지역이 역세권으로 개발 중이지만 신화리 마산마을은 아직도 자연 마을의 흔적이 남아 있다. 울산광역시 울주군 삼남면 신화리 1438-8번지에 있는 문중 재실 마산재(馬山齋)[1983년 건립]에서 매년 양력 11월 셋째 일요일에 제향(祭享)을 한다.

참고문헌

강길부, 『땅이름 울산사랑』(정도, 2002)

『울주원사정재』-삼남면편(울주문화원 부설 울주향토사연구소, 2012)

출처 제공처 정보 : 한국향토문화전자대전 http://www.grandculture.net/